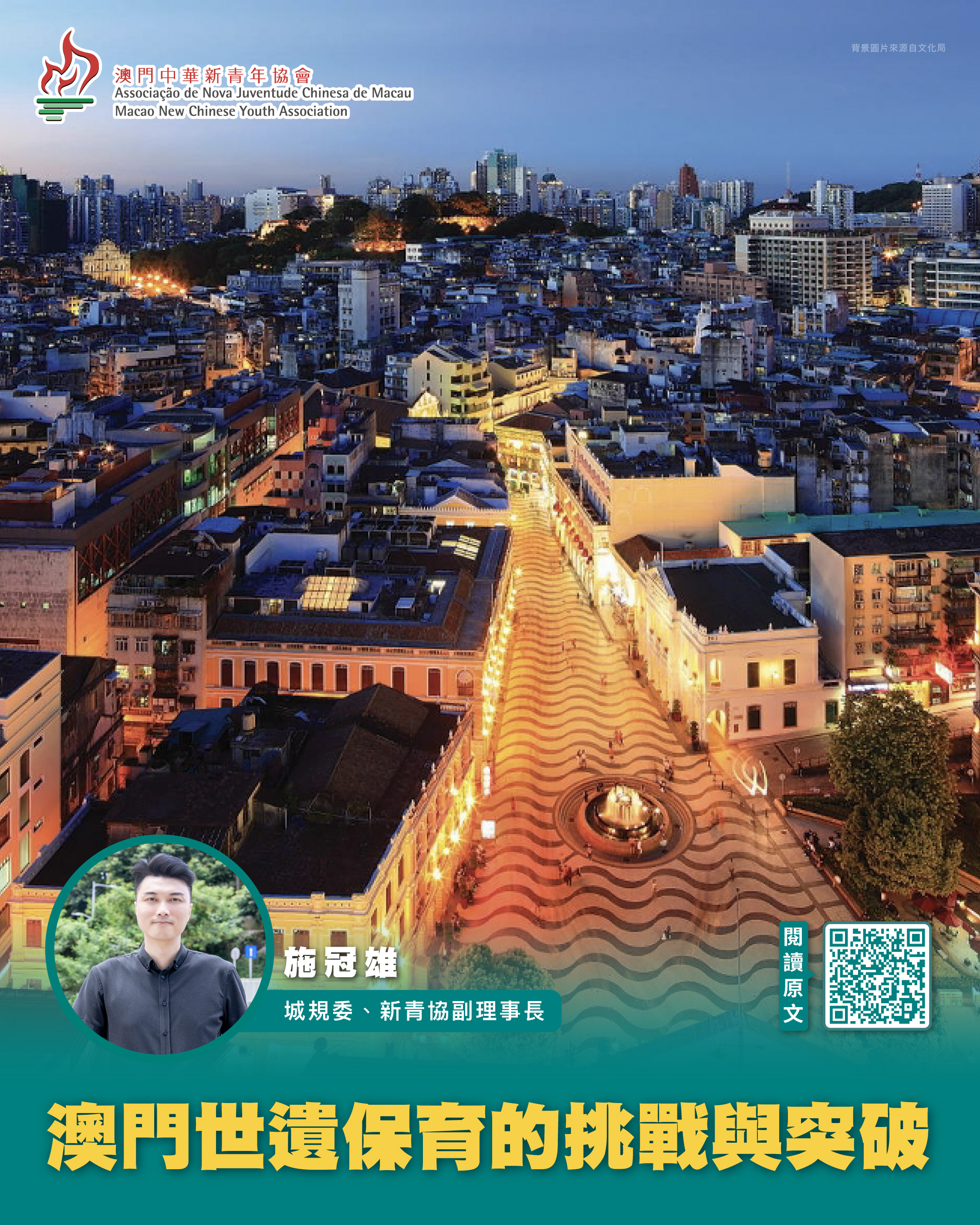

【澳门月刊】施冠雄:澳门世遗保育的挑战与突破

2025-08-11

过去二十年,澳门在世界文化遗产保育方面取得了显着的进步,尤其是在法律框架的建立上。《文化遗产保护法》的实施,以及《澳门历史城区保护及管理计划》的推出,的确为保育工作提供了明确的法律基础。然而,现实操作中,这些法规如何顺利落地,往往关系到业权人的取态方针。 政府物业较易管控,但私人业权人,尤其是商业持有人面临经济回报与保育责任的双重考量,却让保育与发展之间形成了一种微妙的关系。

保护与发展之间的矛盾

澳门世遗保育二十年来,法律条款越来越完善。它们提供了坚实的基础和谈判框架与持份者与发展商协商,但仍有规限以外的改动会影响建筑的历史价值,甚至影响未来潜在的文旅经济效益。单靠法律,并不足以让所有业主自愿配合。要实现广泛的自愿配合,除创造经济价值外亦可研究非物质的激励措施。

要真正让保育成为常态,必须让市场看到保育的价值,并让业主自发参与。作为建筑师,我们不仅是执行者,更是协调者,需要在法律、经济、创新之间寻找平衡点,才能推动澳门的世遗保育走向更成熟的未来。

图:世遗监测中心

来源:文化局

近年来,澳门在世遗监测技术上有所突破,例如世遗监测中心的成立使保护工作更加科学化、数据化。这类技术性工作执行上也较为明确。然而,更大的挑战在於如何处理保护与发展之间的矛盾。

澳门遗产保护的独特挑战在於其高度拥挤的城市环境。与部分国家的世界遗产“独立成区”不同,澳门的历史建筑镶嵌於动态发展的城市肌理之中,需要持续与周边环境变化相协调,以维护构成文化价值的布局与功能等元素。

图:郑家大屋

来源:文化局

尽管挑战重重,澳门仍有不少成功的保护案例,如郑家大屋和何东图书馆。这些项目不仅保护了建筑本身,更注重营造完整的历史氛围。郑家大屋的动线设计让访客能够沉浸式体验当年的庭院空间,而何东图书馆的独特之处在於新旧建筑的巧妙融合,既保留了历史风貌,又赋予空间新功能,使其成为市民日常文化活动的场所。作为建筑师,我个人非常喜欢这种设计。这种体验使居民及游客都能够真正与世界遗产产生互动,而不仅仅是拍照打卡,完整保留了原汁原味的氛围。

身份认同与传承挑战

澳门回归后,迎来了快速发展的黄金时期。随着经济腾飞和城市规模扩大,澳门面临如何在现代化进程中保护文化遗产的重要课题。2005年澳门历史城区成功申报世界文化遗产,成为城市发展的里程碑事件。它不仅在时间节点上与城市扩张期重叠,更适当地为大规模发展提供了文化保护框架。《文化遗产保护法》等一系列法规的颁布实施,在快速发展时期同时保障历史建筑和街区能够得到妥善保护,同时为澳门善用多元文化共存的特色,塑造鲜明的城市文化形象缔造良好基础。

图:大炮台俯瞰

来源:新闻局

澳门独特之处在於其“高度浓缩”的世遗景观。因为地域狭小、人口密集,令到中西元素与新老建筑巧妙融合。再者,世遗不仅是建筑实体,更承载着澳门的历史渊源,与本地居民的生活早已密不可分,需要建立市民,特别是青年,视世遗为超越旅游地标的认知,并深入理解其作为城市精神载体和文化认同源泉的价值。

未来需通过互动推广,让世遗真正活在澳门人的生活中,形成更深层的文化认同。这需要全社会的共同努力,政府应携手教育机构和文化组织,通过教育、活动等形式,不仅展示遗迹的外在美,更需挖掘其精神价值与文化内涵。当市民从内心认识文化遗产与自身的联系,这些世界遗产才能超越表象,成为澳门文化生生不息的源泉与动力。

作为中西文化交汇的典範,澳门的世界遗产以其独特的文化价值在全球文化遗产中占据重要地位,并持续加深澳门人对城市历史与自我文化的认同感。当澳门人走出这座城市,不仅能以特别行政区或旅游休閒胜地描述澳门,更会因世界遗产深厚的历史文化底蕴获得更丰富的身份认同,不仅充实了个人的精神世界,重新发现了自身文化的独特性,也增强了本土凝聚力,更为城市发展注入了可持续的人文动力。

活化与商业化之间寻找平衡

世遗建筑的活化与再利用,以及商业化或过度商业化的问题,是每个地方都可能面临的挑战。在世界各地,历史建筑的活化与再利用常常面临两难困境,过度商业化可能导致建筑原真性的丧失,而缺乏维护则可能使其逐渐衰败。澳门作为世界遗产城市,同样面临这一挑战,尤其是在私人业权与公共管理之间的协调上更为复杂。若世遗建筑属於政府所有,因其资源与决策权相对集中,保护与活化相对容易推进。然而,在私人业权上情况可能错综复杂,既存在业权人修缮资源不足、维护动力有限的情况,又同时存在业权人在开发利用过程中,未能严格遵循保育准则,改变了历史风貌的情况。这种现象不仅存在於澳门,全球许多世遗城市都曾遇到类似问题。例如,部分世遗城市因过度商业化而失去原有氛围,甚至因结构性的不可逆改动导致价值受损。

在澳门世遗建筑的活化过程中,应采用由点到面、循序渐进的方式逐步推进。这是一个需要持续互动与调整的过程,规划制定后,不应机械执行,而应通过“执行-回馈-调整-再执行”的循环逐步建立。

图:澳门官也街

图:澳门官也街来源:力报

另外亦建议探索创新的合作与利益共享机制,举例来说,若某个区域的铺位全部分散独立经营,每个铺位都只纯粹追求个体商业利润最大化,最终将导致过度商业化,使整体文化氛围逐渐消失,降低对来访者的吸引力。因此,建议探索由区域统一管理协调机制或模式:因应实际分布而规划部分铺位引导发展文化导向业态(如文化推广、空间营造),例如文化推广、空间营造等。来推动符合保育目标的业态。实际执时必然有其复杂性,亦需要思考如何平衡各个铺位的营利需求,或建立区域共营机制(如共同承担成本、共享品牌效益)。

与时俱进完善法规

澳门现行的《文化遗产保护法》自颁布至今已十年,为世界遗产的保护和管理提供了坚实的法律基础。然而,随着社会发展,原有法规面对新社会情境需更精细对接需求。政府、业界及市民如何在文化遗产保护与城市发展之间取得平衡?因此,法律的修订应着眼於“优化程式”与“精准保护”两大方向,既确保世界遗产的核心价值,又提升行政效率,赋予城市可持续发展活力。

图:《文化遗产保护法》於2014年3月1日起正式生效

来源:文化局

现行法律历经十年实践,已促使社会形成日益浓厚的文化保护共识。法律实施的初期,由於需兼顾各方权益,部分条款较具弹性,为实践留出探索空间。如今经验已较为成熟,部分规定可进一步细化,而部分审批程式则可适度精简,以提升澳门的经济适应力与文化活力。例如,缓冲区内的广告招牌指引等具体规定,明确这些细则后,相关工程的审批流程将会更加清晰。此外,需通过立法技术的改进,对不同价值层级的文化遗产实施差异化、精准化的保护策略。

推广世遗价值,深化青年文化认同

部分人认知仍侧重於世界遗产的「旅游打卡」功能,而非承载城市精神的珍贵遗产。如何让澳门市民,特别是青年一代更深入理解世遗的精神内核,并从中汲取文化自信?这一挑战不仅关乎文化遗产的保护,更涉及城市未来的文化认同和核心竞争力。过去二十年,澳门在文化遗产保护方面取得了显着成就,政府、文化界及教育界对世遗的价值有清晰认知。然而,青年群体或许参观过世遗景点,但未必理解其背后东西方文化交融的历史脉络,或这些遗产如何塑造了澳门独特的城市文化特质。

商业投资者与部分社区居民对世遗的认知更为实用主义——或将其视为人流汇聚的旅游卖点,或单纯视作日常街道的一部分,而非需要保护的文化资产。这表明,世遗教育不能仅局限於书本知识或口号宣传,而需更深入、更互动地让年轻人通过在地实践,建立起和文遗的情感联结,加深文化归属。

澳门作为世界文化遗产城市,其价值不仅在於建筑与历史的保存,更体现在中西文化交融的独特性。然而,若仅以个别历史考据或对市民生活的影响来理解世遗,难免显得狭隘。未来推广的重点,应当是如何让商业投资者、社区居民和青年群体更深刻认识世遗背后的多元意义,进而建立对本土文化的认同。

对澳门青年而言,深化对世遗的认知可从两个面向入手。一是知识层面的探索,即使未能亲临现场,也能透过文字、影像、口述历史等管道,理解世遗的历史背景与文化脉络,例如妈阁庙与圣保禄教堂如何体现东西方信仰的交汇。二是体验层面的参与,目前已有不少社会团体以世遗为主题举办相关活动,如文化局曾开设夯土技艺和建筑修复工作坊,让青年亲身接触传统工艺,从实作中深化理解。这样的互动方式,能避免对世遗的认知仅停留在表面印象,而是深入理解其价值与精神。

图:澳门历史城区景观

来源:文化局

同时,对世遗意义的诠释不应仅限於本地视角。澳门居民长期生活於世遗环境中,易将之视为日常风景,忽略其独特之处。唯有透过与外地经验的对照,才能重新发现澳门的特色。例如,许多城市的世遗景点空间辽阔,每个景点可能仅有一栋建筑或一条街道;反观澳门的世遗却紧密相连,步行範围内即可穿越不同时期的文化遗迹,构成「浓缩式」的历史走廊。如果未曾亲身体验过其他地区的世遗布局,就难以真正察觉澳门蕴含的「小而精」特质,以及这种高密度环境下如何保留文化多样性。

因此,澳门青年除深耕本地文化的融合脉络外,亦应多向外探索,藉由跨地域的对比理解自身文化的核心价值。这种视野不仅能强化对澳门世遗的认同,更能启发他们思考如何创新推广这座城市的历史魅力,让世遗不只属於过去,更能与当代社会对话。而唯有当商业投资者、社区居民和青年群体皆能深刻体会世遗背后的深度意义,澳门的文化遗産才能真正「活起来」,持续发挥其影响力。

澳门世遗的未来方向

如果要用一句话概括我对澳门世界遗产的愿望,那就是希望它能够保持融汇与多元的特色。这种融汇体现在东方与西方、新与旧的交融上,这种融合并非静态的,而是一个动态的过程。现在仍在不断融合变化,新的元素会不断出现。这些新元素不仅指新建筑或新形式,也包括老城区中相对较新的应用方式,通过创新方式延续遗产价值。

此外,还需关注动态平衡的方向。城市发展需因应不同阶段调整力度:当城市发展力度较大时,保护措施应该如何?当发展放缓时,又该采取什麽方式来适应?我相信这不是一个固定不变的平衡,十年前并非如此,十年后亦将有所变化。因此,而应该根据不同的发展阶段和需求进行动态调整。

关於世遗元素的运用,重点在於提取其设计精髓与现代城区融合。具体而言,建筑设计需剖析空间背后的功能逻辑。澳门拥有诸多特殊历史元素,例如骑楼建筑,这类源自东南亚的建筑形式在澳门形成了独特城市空间,既能遮阳避雨,又符合市民使用习惯。因此,应传承的是这些功能性空间範式,实现上述愿景,需凝聚政府、业界与市民三方共识,在动态发展中守护澳门世遗的价值。

延伸阅读:

【澳门月刊】澳门世遗保育的挑战与突破