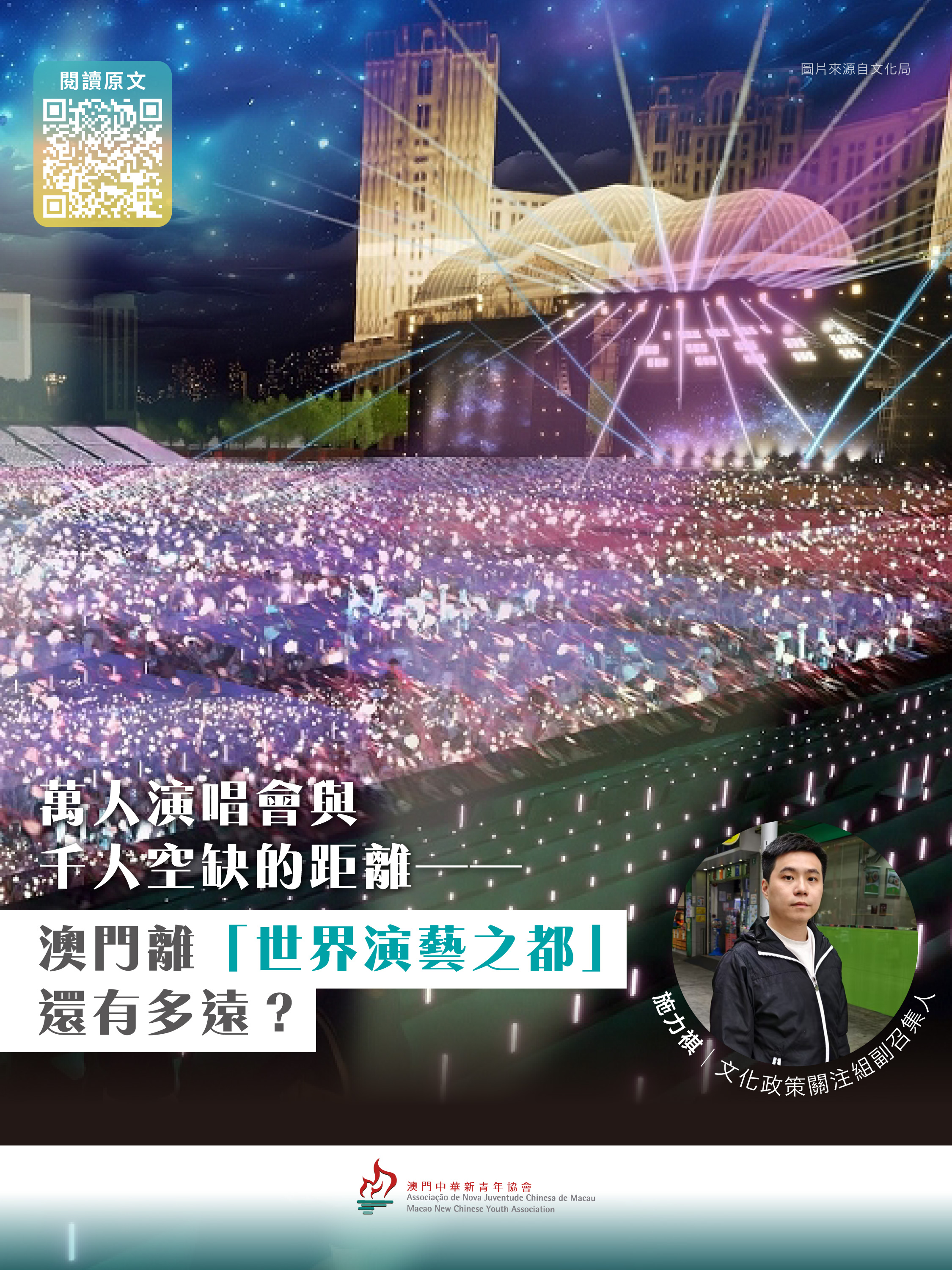

【演藝之都】施力褀:萬人演唱會與千人空缺的距離——澳門離「世界演藝之都」還有多遠?

2025-09-22

2023年,澳門政府提出「演藝之都」的願景。從實際觀察來看,澳門演唱會檔期密集排布。然而,硬體結構性不足卻愈發明顯。萬人級演出仍依賴綜合休閒企業旗下場館,而政府轄下場地多停留在百人至千人規模。至於國際巡演最常見、容納五千至八千人的中型場館,在澳門幾乎呈現真空,導致市場出現斷層。

高規格成本下的惡性循環

目前,澳門九成以上的大型場館由綜合休閒企業所有。租用這些場館,就意味著必須配合高規格配套要求:舞台、燈光、餐飲、零售、安保等均以高級標準計算,使成本倍增。對於非「頂流」藝人而言,即便在社交平台擁有數百萬粉絲、能穩定地賣出三、五千張票的創作歌手或獨立樂隊,場租往往已佔據大部分預算。同時,本地能提供贊助的企業亦高度集於休企,最終造成惡性循環︰門票收入不足,必須依賴贊助;贊助主要來自休企;休企要求提高,進一步推高成本;而回本難度隨之增加──最終使中腰部藝人難以在澳門登台。

中型場館的關鍵作用

在香港、台北、新加坡,五千到八千人容量的中型場館是演出市場的「中流砥柱」。這一容量區間的藝人數量最多、巡演最頻繁,也最能檢驗一座城市的承載能力:交通疏導、周邊消費、文創活力,都在這裡被放大檢視。澳門缺少這個層級,導致市場結構失衡:「萬人場館爆滿、千人場館難以坐滿」的畸形局面。一端是國際巨星不定期造訪,另一端是本地與中腰部藝人缺乏合適平台。

政府戶外場地:補位還是錯位?

要打破困局,政府角色不僅限於「頂流演出」的支持者,而更應成為中型演出的推動者。最具可行性的方案,是盤活現有的大型戶外演出場地,並以「降維」方式使用:降低租金、簡化審批、靈活安排檔期,使數千人規模的演出也能「租得起、辦得成」。在內地,不少非「頂流」但擁有忠實粉絲的歌手,正是這類性價比高的場館的受眾。他們帶來的觀眾或許不是貴賓客群,但願意為音樂節、文創周邊和城市體驗多留一晚。這些「小而美」的人流,反而有助於豐富澳門的旅遊形象,使其不再局限於「傳統渡假形象+巨星演唱會」。

結語:將空白化為機遇

2024年底啟用的戶外表演區,為澳門提供了一個重要契機。如果政府的重點僅停留在「再建一座萬人館」,無異於進一步擴大結構性裂縫。相反,若能有效盤活現有戶外空間,填補「千人真空帶」,引入多元化的藝人與表演形式,澳門才能真正從「依賴休企場館的格局」邁向「世界演藝之都」。屆時,社會討論的不再是「場館能容納多少座位」,而是「這座城市能否為多元創作與文化熱情留下足夠位置」。